Kisah ini dibuat berdasarkan tantangan Amanda Iswan di Thread.net.

Kisah ini fiksi belaka, kesamaan dengan sejarah adalah disengaja.

Bapa Franciscus telah berumur sembilan puluh dua tahun ketika suatu malam musim dingin yang ganjil, Tuhan—atau sesuatu yang menyerupai Tuhan—memanggilnya naik ke menara biara. Udara beraroma lilin dan salju, tangga-tangga batu terasa seperti nadi dingin bumi yang berdenyut pelan. Setiap langkah adalah doa dan penderitaan; sendinya berderit, pandangannya kabur, namun panggilan itu terlalu jelas untuk diabaikan.

Di puncak menara, langit terbelah seakan waktu sendiri menganga. Dua cahaya turun, berputar bagai salib yang mencair di udara. Dari cahaya itu muncul dua bayi bersayap, cahayanya bukan putih tapi hangat seperti madu di bawah matahari sore. Bapa Franciscus menggendong keduanya. Sayap mereka menghilang, dan keduanya tertidur pulas di pelukannya. Ia menamai mereka Augustus dan Pieter.

Para biarawan tak mempercayai kisah itu. Mereka menganggap kepala biara tua itu telah diseret halusinasi menuju akhir hidupnya. Namun keesokan pagi, dua bayi itu benar-benar ada di ruang salib: kulitnya seputih halaman kosong, rambutnya melingkar lembut seperti huruf-huruf Yunani kuno. Maka legenda pun dimulai—dan legenda, sebagaimana dosa, selalu mencari tubuh untuk ditinggali.

Augustus dan Pieter tumbuh tanpa tangis. Mereka berbicara sebelum waktunya, dan berbicara dengan cara yang aneh: seperti berbisik langsung ke batin siapa pun yang mendengarnya. Tak seorang pun di biara kelaparan atau bertengkar lagi; lebah-lebah di peternakan menjadi lebih jinak, hasil madu lebih manis, bir lebih harum. “Kami dan kalian sama-sama pelayan Tuhan,” ujar mereka. Dan kalimat itu menjadi hukum.

Mereka tampan dengan cara yang aneh. Augustus berambut hitam legam, kulitnya pucat, matanya berwarna almond yang menenangkan dan sekaligus menakutkan. Pieter berambut pirang, matanya biru muda, kulitnya secerah fajar. Dalam tiap gerak mereka terselip sesuatu yang bukan manusia—bukan karena keajaiban, melainkan karena ketiadaan cacat. Orang-orang berziarah ke biara, membawa luka, dosa, penyakit, dan pulang dengan kesembuhan atau kematian yang damai. Augustus dapat melihat masa depan; Pieter membaca tabiat. Bersama mereka, dunia menjadi hampir terlalu tenang.

Ketika mereka genap tujuh belas tahun, Bapa Franciscus meninggal dengan senyum samar, seolah ia tahu cerita belum selesai. Dan memang belum.

Suatu sore, seorang lelaki dari Austria datang ke biara. Namanya Al. Ia membawa anak laki-laki kurus berusia enam tahun yang tampak seperti bayangan yang terpisah dari tubuhnya. Kulit anak itu pucat, rambutnya gelap dan lepek, matanya terlalu besar untuk wajah sekecil itu.

“Aku telah kehilangan segalanya,” kata Al. “Tiga kali menikah, tiga kali gagal. Semua anak-anakku meninggal—kecuali dia. Mereka bilang dia pembawa sial. Tapi aku tak percaya anak ini iblis.”

Augustus menatap anak itu lama sekali. Di matanya, ia melihat masa depan yang seperti neraka terbuka: api, barisan manusia berbaris dalam kerapian maut, dunia yang terbakar oleh satu nama. “Tinggallah di sini,” katanya akhirnya. “Belajarlah dari lebah. Anak ini, biar kami yang ajar.”

Selama enam hari, Al belajar merawat lebah dan membaca Kitab. Anak itu belajar menyalin naskah suci, tapi lebih suka menggambar—wajah-wajah, garis-garis tegak, simbol-simbol aneh yang mirip salib terbalik tapi tidak sepenuhnya. Pieter mengajarinya sabar, sementara Augustus semakin sering menatap langit malam seperti menunggu wahyu atau hukuman.

Malam keenam, biara tenggelam dalam tidur. Augustus naik ke menara, seperti dulu Bapa Franciscus memanjat dalam usia renta. Ia membawa anak itu yang tertidur, menaruhnya di atas meja altar. Dari balik jubahnya ia keluarkan sebilah belati perak yang dipakai hanya pada pengusiran setan.

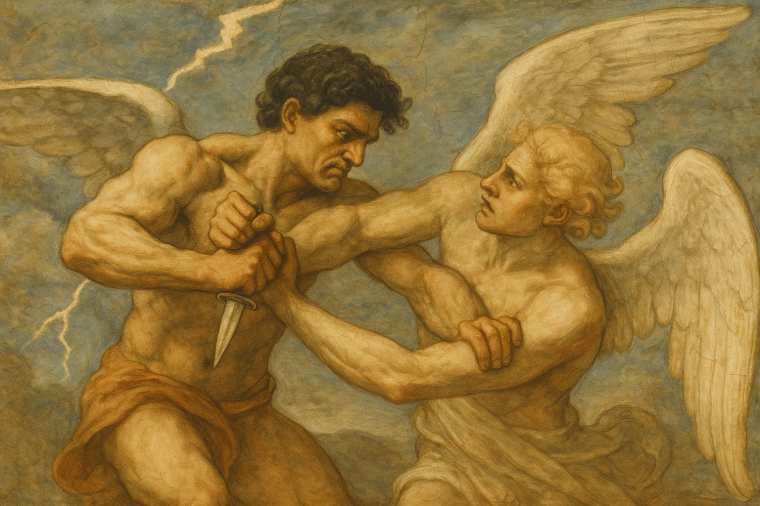

Namun sebelum bilah itu menyentuh dada anak, kilat menyambar. Awan menutup bulan. Pieter muncul, berlari menaiki tangga dengan napas tersengal. “Apa yang kau lakukan, Auggie?”

“Tugas kita jelas,” bisik Augustus. “Anak ini adalah yang ditunggu dunia. Ia akan menyalakan perang, membunuh jutaan manusia. Aku melihatnya.”

“Tapi mungkin kali ini ia berubah. Barangkali iblis di dalamnya dapat ditebus.”

“Tidak ada penebusan bagi api yang sudah menyala, Piet. Aku akan turun ke neraka agar dunia tidak perlu menyalakan neraka di bumi.”

Pieter menahan tangan Augustus, mereka bergulat di bawah cahaya kilat. Belati itu terbalik, menembus dada Augustus sendiri. Darah menetes di altar. Ia tersenyum getir, menunjuk langit yang kini bercahaya emas. “Kita dipanggil pulang,” katanya. Sayap putih muncul dari punggung Pieter; ia mengangkat tubuh saudaranya dan terbang. Semua biarawan, termasuk Al, berhamburan ke menara dan menyaksikan mereka terangkat menuju cahaya.

Pieter menatap anak itu. “Jangan kecewakan aku, nak. Buat dunia lebih baik.” Lalu ia menghilang dalam cahaya, bersama Augustus, meninggalkan aroma madu terbakar di udara.

Bapa Markus, kepala biara, mendekati anak kecil itu. “Anakku, siapa namamu? Kau terberkati.”

Anak itu menatapnya dengan mata kelam yang memantulkan langit yang baru saja kehilangan dua malaikat. “Adolf,” katanya pelan.

Dan pada malam itu, di menara yang sama tempat malaikat turun, lahirlah kembali sejarah yang kelak membuat manusia ragu siapa sebenarnya yang diutus Tuhan—dan siapa yang dibiarkan-Nya untuk menguji seluruh iman umat manusia.

Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.

Eksplorasi konten lain dari Esei Nosa

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.