Disclaimer: tulisan ini bicara soal sistem, bukan manusia, PH atau film tertentu. Tidak ada maksud mendiskreditkan pihak manapun karena sistem ini kita buat bersama-sama. Sebagai penonton setia bioskop, saya juga bagian dari masalah ini. Dan penting untuk ditekankan, tidak semua film pakai taktik ini. Banyak filmmaker yang bisa pakai taktik ini tapi tidak mau dan tetap laku-laku saja (biasanya karena didukung komunitas yang kuat).

Beberapa pekan lalu, saya berbincang dengan seorang produser sekaligus sutradara film Indonesia tentang strategi pemasaran yang makin sering terdengar: ngebom tiket. Istilah ini merujuk pada praktik membeli tiket film sendiri dalam jumlah besar—bukan untuk ditonton, melainkan untuk menciptakan ilusi bahwa film tersebut laris-manis di hari pertama penayangan.

Menurutnya, praktik ini bukan hal baru. Ia bahkan menyebutnya sebagai “jalan keluar terakhir” bagi production house menengah yang tak punya akses kuat ke jaringan bioskop. Di Indonesia, khususnya di jaringan XXI yang menguasai sebagian besar layar, film dengan sutradara atau produser baru kerap hanya diberi sedikit slot—dan itu pun bisa langsung diturunkan jika angka penonton hari pertama dianggap kurang.

Fenomena ngebom tiket ini tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari sistem yang tertutup, relasi kekuasaan yang timpang, dan budaya industri yang lebih menghargai angka ketimbang kualitas atau keberagaman film.

Dan di sinilah esai ini dimulai: untuk memahami bagaimana industri bisa mendorong orang untuk memanipulasi data, hanya agar cerita mereka tetap bisa ditonton.

Industri film Indonesia bukan hanya persoalan karya, tapi juga medan kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat terlihat dalam distribusi layar bioskop.

Jaringan bioskop seperti XXI, yang menguasai sekitar 70% layar bioskop di Indonesia, memegang kendali besar terhadap nasib sebuah film: mulai dari jumlah layar yang diberikan, jam tayang yang tersedia, hingga keberlangsungan film di minggu berikutnya. Evaluasi tayang biasanya dilakukan setiap minggu—namun performa dua hingga tiga hari pertama sangat menentukan. Jika angka penonton dianggap tidak cukup menjanjikan, film bisa kehilangan sebagian besar layarnya bahkan sebelum benar-benar sempat menemukan penontonnya.

Masalahnya, sistem ini berjalan tanpa akuntabilitas publik. Tidak ada dashboard terbuka yang memperlihatkan data penonton harian secara real-time, tidak ada transparansi dalam keputusan pemutaran, dan tidak ada mekanisme evaluasi menyeluruh. Jumlah penonton hanya diumumkan jika angka itu menguntungkan secara promosi. Jika film sepi, data disembunyikan, bahkan dari para pendukungnya sendiri.

Semua ini tumbuh dari budaya industri yang alergi pada transparansi. Ada anggapan bahwa angka adalah “rahasia dapur.” Pendapatan film dianggap urusan internal. Kritik dilihat sebagai serangan pribadi. Evaluasi dianggap menghina.

Budaya semacam ini bukan hal baru. Ia tumbuh dari ekosistem bisnis yang selama bertahun-tahun terbiasa menyembunyikan kegagalan dan mengemasnya sebagai “proses belajar.” Dalam banyak hal, ini menyerupai cara birokrasi bekerja: penuh formalitas, penuh basa-basi, tapi minim akuntabilitas.

Akhirnya, angka menjadi alat untuk membangun reputasi, bukan untuk memahami kenyataan. Di sini manipulasi menjadi strategi yang dimaklumi. Bahkan bisa dianggap profesional.

Istilah “ngebom tiket” mungkin terdengar bombastis, tapi mekanismenya sederhana: rumah produksi atau pihak yang berkepentingan membeli tiket filmnya sendiri dalam jumlah besar, biasanya pada hari-hari awal penayangan. Tiket bisa dibeli di jam tayang sepi, di bioskop yang tidak ramai, bahkan kadang-kadang tanpa ada orang yang benar-benar menonton. Tujuannya: menciptakan lonjakan angka penonton secara cepat agar film terlihat laku.

Strategi ini sangat bergantung pada satu asumsi dalam sistem distribusi layar: angka hari pertama adalah segalanya. Karena jaringan bioskop menggunakan performa awal sebagai tolok ukur, rumah produksi dituntut menciptakan kesan “sukses” secepat mungkin. Jika tidak, layar bisa dicabut. Dan begitu layar dicabut, peluang film untuk mendapatkan penonton secara organik hilang begitu saja (Tempo).

Yang menarik, motivasi utama pelaku ngebom tiket—setidaknya di level production house menengah—bukan untuk pamer atau memenangkan penghargaan. Ini tentang bertahan. Tentang menciptakan cukup ruang agar film mereka bisa hidup beberapa hari lebih lama. Tentang melawan sistem layar yang secara struktural tidak adil.

Pelaku ngebom kecil-kecilan ini biasanya adalah film-film dari PH independen yang tidak punya akses langsung ke jaringan bioskop. Bahkan saat film mereka tayang, jumlah layarnya minim. Jika angka hari pertama tidak meyakinkan, film mereka langsung digeser oleh judul lain—seringkali dari studio besar, atau dari jaringan internal bioskop itu sendiri.

Itulah kenapa kadang kita melihat film yang “meledak” di hari pertama—75 ribu penonton, 100 ribu penonton—hanya untuk hilang begitu saja dalam seminggu. Asumsi saya, penurunan drastis itu tidak selalu karena filmnya buruk. Tapi karena tak ada lagi amunisi untuk “membom.” (Jejalahi cinepoint.com untuk analisa sendiri).

Yang lebih rumit lagi: siapa yang membiayai bom-bom ini, apalagi untuk film-film berwacana besar atau mewakili kelompok tertentu?

Kadang dananya datang dari bagian promosi di PH. Kadang dari kantong pribadi eksekutif produser. Kadang dari rekanan bisnis. Tidak jarang juga dari komunitas yang memiliki jaringan massa—entah berbasis agama, budaya, atau jejaring loyalis lainnya. Sistem ini cair, informal, dan sangat sulit dilacak.

Dalam kondisi seperti ini, ngebom tiket bukan sekadar taktik. Ia sudah menjadi bagian dari ekosistem yang gagal memberi kesempatan yang setara bagi semua jenis film untuk bersaing secara jujur.

Ketika manipulasi angka menjadi praktik yang dimaklumi, bahkan dinormalisasi, dampaknya jauh melampaui film yang dibom itu sendiri. Kita sedang bicara soal sistem yang membuat keberhasilan menjadi aksesori, bukan hasil dari interaksi nyata dengan penonton.

Di atas permukaan, ngebom tiket hanya tampak seperti strategi promosi agresif. Tapi di dalamnya, ada pergeseran mendalam: dari distribusi berbasis minat penonton, menjadi distribusi berbasis ilusi statistik.

Film-film yang punya peluang bertahan bukan lagi yang mendapat respons baik dari penonton, tapi yang berhasil menciptakan performa digital—angka tinggi di hari pertama, poster viral, atau testimoni influencer. Dan kalau angka itu bisa direkayasa, mengapa susah-susah membangun komunitas penonton atau membuat karya yang bicara jujur?

Film kecil makin tak punya tempat. Ruang tayang mereka tergeser oleh film dengan bom tiket lebih besar. Distribusi jadi ajang saling dorong, bukan ekosistem yang membiarkan keberagaman tumbuh.

Lebih parah lagi, angka penonton kehilangan maknanya. Jika jumlah tiket bisa dibeli sendiri, maka grafik penonton tidak lagi menunjukkan siapa yang benar-benar menonton, melainkan siapa yang punya dana promosi lebih besar atau koneksi komunitas lebih solid. Investor dan sponsor yang melihat data ini juga ikut disesatkan—mereka menyuntik dana untuk proyek-proyek berikutnya berdasarkan bayangan sukses yang belum tentu nyata.

Dan publik, penonton seperti kita, berada di ujung paling pasif dari proses ini. Kita diajak percaya bahwa film yang laris pasti bagus. Bahwa film yang sepi pasti gagal. Kita lupa bahwa angka bisa dikelola, tapi pengalaman menonton tidak bisa dibohongi.

Dalam sistem seperti ini, kejujuran jadi beban. Kegagalan jadi aib. Evaluasi diganti dengan framing. Film bukan lagi ruang interaksi antara pembuat dan penonton, tapi semacam arena kompetisi visual yang penuh asap dan kaca spion.

Di negara lain, data jumlah penonton bukan sesuatu yang perlu ditebak.

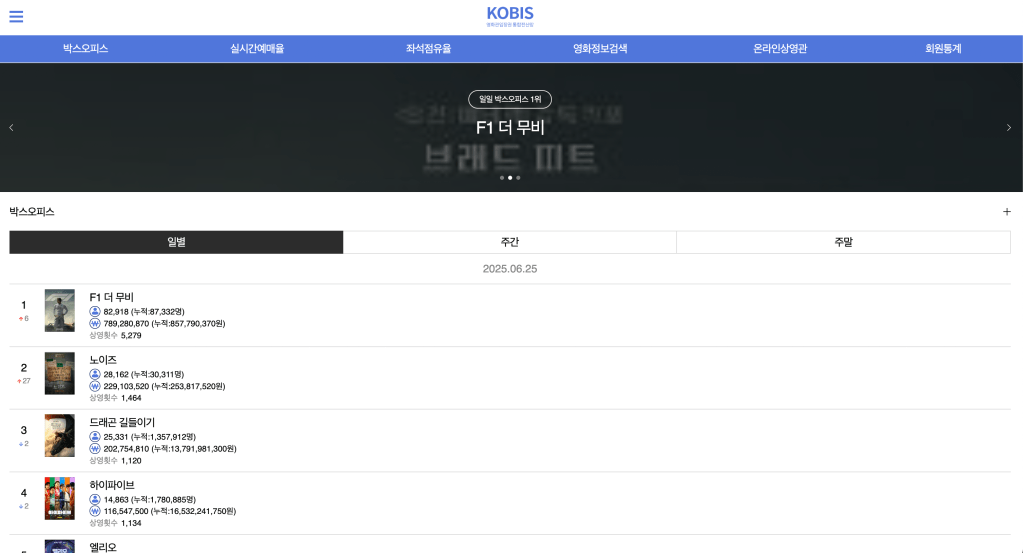

Di Korea Selatan, misalnya, angka penonton tidak diumumkan lewat testimoni produser atau infografis Instagram, tapi bisa dilihat siapa saja—langsung, real-time, harian, lengkap dengan jumlah layar dan lokasi bioskop. Namanya KOBIS, sistem pelaporan resmi yang dikelola oleh badan film nasional, KOFIC.

Semua bioskop wajib melapor. Semuanya dicatat. Semuanya dibuka ke publik. Angka bukan alat framing. Ia adalah infrastruktur.

Tapi KOBIS bukan tanpa masalah. Sistem ini dibangun di negara dengan kontrol dan sentralisasi tinggi. Ia butuh regulasi, konsensus industri, dan sumber daya teknologi yang besar. Dan tentu saja, tetap ada ruang untuk manipulasi di level promosi. Tapi secara prinsip, KOBIS menaruh kepercayaan pada publik untuk membaca data, bukan pada narasi sepihak untuk mengendalikan opini.

Bandingkan dengan Indonesia, yang sampai hari ini belum punya sistem seperti itu. Yang terdekat mungkin FilmIndonesia.or.id—situs dokumentasi yang dikelola swasta dan telah mencatat jumlah penonton film lokal sejak 2007. Tapi situs ini tidak mencatat film impor, tidak menyajikan data harian, dan tidak memuat informasi soal jumlah layar, kota pemutaran, atau estimasi pendapatan. Ia berfungsi lebih sebagai arsip, bukan alat navigasi industri.

Lalu ada Cinepoint—platform internal yang digunakan beberapa PH dan distributor besar untuk melacak performa film mereka. Cinepoint menyajikan grafik penonton harian, estimasi gross, dan tren pertumbuhan. Tapi aksesnya tertutup. Data hanya muncul jika dirilis secara sepihak oleh pemiliknya. Film yang tidak tergabung dalam ekosistem ini? Tidak tercatat. Tidak terlihat. Tidak dihitung.

Cinepoint bukan masalah pada dirinya sendiri. Ia berguna bagi PH yang mampu membayar dan mengelola sistemnya. Tapi ketika Cinepoint dijadikan standar transparansi, kita sedang menyaksikan bentuk baru dari ketimpangan informasi. Transparansi yang bisa dibeli. Data yang bisa dikurasi. Angka yang hanya muncul kalau bisa memperkuat posisi tawar.

Kita tidak sedang kekurangan sistem. Kita kekurangan keberanian untuk membuka semuanya.Selama data dimonopoli oleh jaringan bioskop, distributor besar, atau platform tertutup, maka film tidak pernah benar-benar dinilai oleh penonton. Ia dinilai oleh siapa yang paling pandai mengatur ekspektasi.

Dan selama itu pula, film Indonesia akan terus berjalan di bawah bayang-bayang angka—yang entah datang dari penonton, atau dari tangan sendiri.

Tapi kita tidak sedang bicara soal pelaku kriminal.

Ngebom tiket bukan tindakan yang melanggar hukum. Tidak ada aturan yang melarang rumah produksi membeli tiket filmnya sendiri. Bahkan, kadang yang melakukan itu adalah PH-PH kecil yang idealis—yang filmnya sebenarnya layak ditonton, tapi terancam turun layar hanya karena angka hari pertama tidak cukup meyakinkan.

Dan di sisi lain, ada juga yang berjudi. PH baru, dengan film yang belum tentu kuat, tapi berani ngebom ratusan tiket. Siapa tahu—dengan promosi yang tepat dan angka yang kelihatan bagus—penonton betulan datang di hari ketiga. Sebuah strategi yang, walaupun agak nekat, adalah satu-satunya opsi dalam sistem yang tidak memberi ruang mencoba.

Di antara itu semua, ada satu kelompok yang selalu terdampak: film-film lain yang tidak sempat masuk bioskop.

Indonesia kaya dengan cerita, dan banyak film-film yang tak sempat masuk bioskop karena slot penuh dan tidak dilihat punya profit–hanya benefit. Film dokumenter, film daerah, film pendek, film anak muda, film dengan suara baru. Film yang barangkali tidak sempurna, tapi sedang belajar tumbuh.

Mereka kalah bukan karena jelek. Tapi karena tidak sanggup bayar bom, atau tidak menarik untuk cari untung. Layarnya sudah penuh oleh film-film yang berani bakar dana untuk angka—entah demi bertahan, demi gengsi, atau demi memecahkan rekor.

Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.