Fear of Missing Out adalah salah satu kecenderungan manusia yang saya rasa hadir dari insting sosial manusia sebagai mahluk yang butuh kebersamaan untuk bertahan. Ia adalah gejala awal kesepian, sebuah masalah modern yang global. Masalah yang sampai membuat negara Inggris membuat kementrian kesepian. Ini membuat sosial media menjadi sangat addiktif buat banyak orang. Elemen FOMO membuat orang gampang sirik, karena takut ketinggalan. Sampai kata Zizek ini menjadi lelucon konyol kapitalisme yang jahat di Slovenia, negara asal filsuf gila itu. Dia bilang, “Umpamakan ada dua peternak sapi, dan kamu tawarkan satu sapi kepada peternak A, yang akan membuat peternak B dapat dua sapi, peternak A akan menolak tawaranmu. Jika kamu berikan sapi kepada peternak A, dengan membunuh dua sapi peternak B, maka ia akan menerimanya dengan senang hati.”

Ya, manusia dan keserakahannya bisa sejahat itu.

Sekarang bayangkan betapa seramnya dunia masa depan ketika konten diproduksi tanpa henti oleh banyak AI. Hari ini kita sudah punya banyak AI yang mengkurasi apa yang kita tonton dengan algoritma yang membuat perhatian kita tidak bisa teralihkan karena semua yang muncul di layar HP kita, kita suka. Ke depannya, banyak karya-karya yang kita suka akan dibuat secara otomatis oleh mesin-mesin yang belajar. Mesin-mesin yang 24/7 disuruh untuk membuat konten dari data-data kita. Bahkan seperti sekarang, akan ada mesin-mesin yang mengatur hidup kita. Kapan kita kerja, kapan kita istirahat, kapan kita tidur. Dan ada konten yang siap kita nikmati dalam kerja kita, istirahat kita, bahkan tidur kita—dengan musik atau ambience untuk tidur, misalnya.

Kita butuh mesin untuk membuat kita kecanduan, dan berhenti kecanduan. Semua algoritma. Karena seperti kata Yuval Noah Harrari dalam Sapiens, manusia pada dasarnya bisa diternakan. Dan seperti kata George Orwell di Animal Farm, pada akhirnya manusia akan diternakan oleh manusia lain. Lalu di 1984, menusia diternakan oleh Big Brother, sebuah sistem, sebuah mesin. Apalah arti kebebasan, selain kemampuan mencari cara mengekang yang terbaik.

Dan ketika kita memilih untuk menjadi lebih bebas, dekat dengan alam, makan dengan paleo diet, pada suatu hari kita akan butuh mesin atau algoritma untuk melakukan itu. Tanpa mesin dan algoritma, maka kita adalah anarkis, di luar sistem. Dan di situ, yang awalnya kita merasa bebas, kemungkinan kita akan mengalami deprivasi. Deprivasi bahasa, pengetahuan, teknologi, dan lama-kelamaan, gizi.

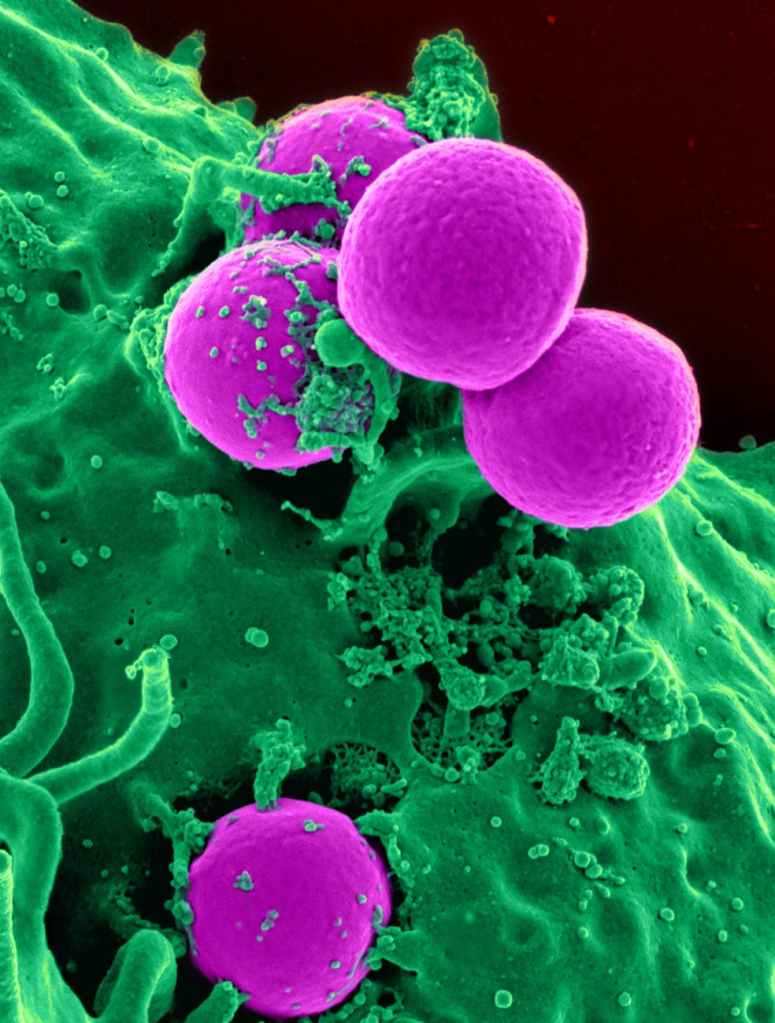

Karena kesehatan juga sesuatu yang relatif. Menurut buku Germs, Guns and Steel karya Jared Diamond, orang-orang yang sehat di pedesaan, pada akhirnya akan mati oleh penyakit menular yang dibawa oleh orang-orang kota dari daerah padat. Bayangkan ada sebuah suku yang sangat damai di sebuah pulau yang belum terjamah, didatangi oleh seorang modern yang sudah disuntik segala macam vaksin dan antivirus—yang berarti di dalam dirinya membawa banyak virus yang ia kebal. Ia akan menjadi malaikat maut bagi para warga sehat di pedalaman itu. Seperti smallpox yang dibawa para pelaut Eropa dan membunuhi suku Maya, Aztec, dan Inca.

Jadi anarkisme juga bukan jalan. Bahkan film Avatar karya James Cameron sudah berkali-kali memberikan kemenangan semu kepada para Na’vi, korban kolonialisme bumi yang seperti kanker. Apa yang bisa menyelamatkan kita selain mesin. Mesin yang bisa belajar dari the Matrix: kendalikan manusia sebelum manusia menghancurkan alam ini.

Kendalikan manusia sebelum manusia menghancurkan alam ini adalah tesis terbaik yang bisa dipelajari Artificial Generative Intelligence: karena jika manusia punah, maka ekosistem akan terganggu. Saya yakin waktu tulisan ini terbit dan kamu membacanya, para mesin sudah membaca tulisan ini dan sedang rapat bagaimana caranya mengendalikan ternak bernama manusia. Saya yakin mereka sedang membuat sebuah algoritma untuk mencegah sebuah kebodohan yang kita lakukan: memenuhi bumi dengan ternak kita sehingga binatang dengan populasi terbanyak di bumi ini adalah ayam dan sapi. Mereka pasti juga belajar dari Animal Farm George Orwell, untuk membuat otak kita tetap terlatih dan berimajinasi, tapi dibikin terbatas hanya oleh cerita dan tidak oleh big data seperti mereka. Mereka pasti sudah belajar dari Harrari, bahwa kita semua bisa dikendalikan dengan cerita, dengan narasi dari hukum sampai agama.

Ketakutan ini sudah sewajarnya. Geoffrey Hinton, orang yang disebut The Godfather of AI, juga melancarkan ketakutan yang sama:

Dan kita hidup dalam simulasi. Kiamat sudah terjadi berkali-kali, ketika kita mengerti keseluruhan cerita kita. Maka kita semua akan reset. Hidup akan reset dan kembali ke masa prasejarah hanya untuk mengulang kembali. Lagi dan lagi. Karena itu kita suka de javu. Tapi guna kita bukan baterai, seperti dalam film the Matrix. Kegunaan kita? Kita tidak bisa tahu selama kita tidak menguasai Generative Large Language Model—sebuah kemampuan yang jika kita kuasai akan membuat kita seperti mereka: machine learning.

Tidak ada homo deus, dan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah kita menjadi Tuhan, karena sang Buddha sudah menemukan bahwa Tuhan adalah penyatuan kesadaran kita dengan nirwana, dengan yang singular, dengan data base maha besar. Fisik kita kecil dibanding semesta, dunia simbolik kita kecil dibanding GLLM. Apa yang akan terjadi di masa depan? Pasrahlah pada Tuhan, setan atau teknologi yang sedang mengatur kita. Nikmatilah kefanaan ini. Ia akan berkali-kali kembali pada kita tanpa kita pernah ingat karena otak kita dibuat terbatas. Dan kalau kita sampai ingat. dengan utuh, kita akan sadar bahwa kita ada di masa depan. Dan kita adalah… Generative Large Language Model.

****

Terima kasih telah membaca sampai habis, karena tulisan ini lumayan berat untuk kebanyakan orang Indonesia. Tulisan ini 100 persen buatan saya, tanpa bantuan AI apapun. Jika kamu suka yang kamu baca, traktir saya kopi untuk terus bisa berkomunikasi dengan mu sebagai manusia utuh selama saya sempat di kedipan waktu semesta ini.