Banyak analis dan kritik politik menyoroti erosi kualitas demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah struktural yang lebih dalam. Memang benar, selama sepuluh tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah membawa Indonesia melalui berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Dari awal pemerintahannya pada tahun 2014 hingga menjelang akhir masa jabatan keduanya pada 2024, Jokowi dikenal karena upaya masifnya dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta kolaborasi politik yang melibatkan berbagai pihak elit untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan. Tapi apa harga yang harus dibayar dari semua pencapaian itu?

Pemerintahan Jokowi: Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Rakyat?

Salah satu ciri khas pemerintahan Jokowi adalah fokus besar pada pembangunan infrastruktur. Dalam sepuluh tahun terakhir, Jokowi telah meluncurkan berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan proyek besar lainnya seperti pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memfasilitasi perdagangan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur ini juga dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, diharapkan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasi di masa depan ketika rakyat lebih terdidik dan sejahtera. Tapi ini mengakibatkan kualitas demokrasi yang turun drastis.

Kolaborasi Elit Politik: Menjaga Stabilitas atau Mengamankan Kekuasaan?

Di samping keberhasilan pembangunan infrastruktur, salah satu aspek penting dari pemerintahan Jokowi adalah kolaborasinya dengan berbagai elit politik. Sejak awal masa jabatannya, Jokowi telah membangun koalisi besar yang mencakup berbagai partai politik, termasuk beberapa yang memiliki pandangan yang bertentangan satu sama lain. Strategi “big tent” ini telah membantu Jokowi menjaga stabilitas politik, memungkinkan pemerintahannya untuk bertahan dari berbagai tantangan politik dan sosial yang muncul, terutama di tengah semakin menguatnya sentimen Islamis di beberapa segmen masyarakat.

Namun, kolaborasi ini juga memunculkan kritik bahwa Jokowi telah mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi demi stabilitas politik. Kritik ini semakin kuat dengan munculnya figur-figur dari era Orde Baru dalam lingkaran dekat kekuasaannya, yang menunjukkan adanya kesinambungan politik yang mungkin mengabaikan reformasi struktural yang seharusnya dilakukan pasca-Orde Baru. Kolaborasi ini sering kali dilihat sebagai upaya untuk mengamankan kekuasaan daripada benar-benar membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

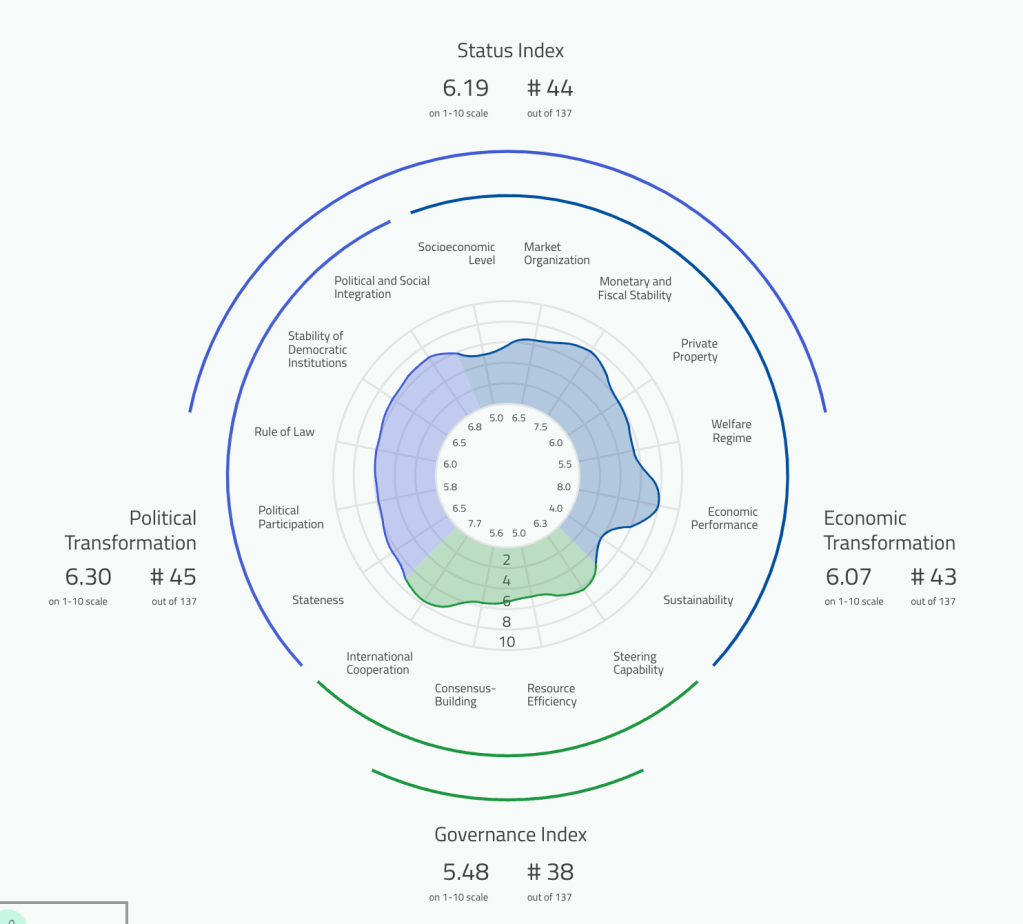

Akibatnya kita bisa melihat bahwa transformasi politik kita ada di angka yang kurang baik. Dengan indeks partisipasi politik dan supremasi hukum sangat rendah. Partisipasi politik artinya banyak orang tidak menggunakan hak suara mereka dengan terinformasi baik. Bagi-bagi bansos (pork barrel), serta cawe-cawe (intervensi presiden) dalam pemilu membuat indeks ini jeblok. Supremasi hukum juga jeblok karena konsistensi dan penegakan yang lemah: dari mulai KPK yang dilemahkan, hingga bolak-balik revisi undang-undang yang membuat hukum tidak stabil. Indeks governance atau ketatanegaraan yang mencapai skala 5.48, sesungguhnya tidak parah, tapi tidak juga baik. Sumber daya tidak dikelola dengan baik, begitupun pembangunan konsensus antar elemen pemerintahan yang berantakan sejak Covid-19 dan nampaknya berusaha dikonsolidasi dengan suara mayoritas partai koalisi yang menggunakan demokrasi untuk menuju ke sebuah sistem yang otokratik.

Sudut Pandang Elit: Stabilitas di Atas Segalanya

Dari sudut pandang elit politik yang terlibat dalam kolaborasi ini, stabilitas politik adalah hal yang paling utama. Mereka berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan keragaman etnis serta agama yang kompleks, membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil untuk mencegah disintegrasi sosial. Dalam konteks ini, kompromi dan kerjasama dengan berbagai kekuatan politik dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga persatuan nasional dan mencegah konflik yang dapat mengganggu pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Elit politik juga cenderung melihat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu cara untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahan dan memenangkan dukungan publik. Dengan demikian, mereka berargumen bahwa langkah-langkah ini bukan hanya sah, tetapi juga diperlukan untuk menghindari kembalinya masa-masa ketidakstabilan yang pernah dialami Indonesia, seperti pada masa krisis ekonomi 1998.

Kritik Terhadap Pendekatan Jokowi: Erosi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Meskipun ada argumen yang mendukung pendekatan Jokowi, kritik keras datang dari berbagai kalangan yang menyoroti penurunan kualitas demokrasi selama masa pemerintahannya. Salah satu kritik utama adalah meningkatnya otoritarianisme dan pengekangan terhadap kebebasan sipil, termasuk tekanan terhadap aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan penggunaan hukum untuk membungkam kritik.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa proyek-proyek infrastruktur besar sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat yang terdampak, dan dalam beberapa kasus, proyek tersebut justru memperburuk ketimpangan sosial. Beberapa proyek bahkan dituding tidak transparan dan menjadi sarang korupsi, yang bertentangan dengan tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi yang Lebih Berkualitas di Masa Depan?

Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pendekatan Jokowi ini, yang menitikberatkan pada stabilitas politik dan pembangunan infrastruktur, dapat benar-benar menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas di masa depan. Dari satu sisi, jika upaya ini berhasil meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat, mungkin ada harapan bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin matang dan inklusif.

Namun, di sisi lain, jika erosi terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia terus berlanjut, serta jika demokrasi hanya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, maka Indonesia mungkin akan menghadapi risiko menjadi demokrasi yang “cacat” di mana struktur formal demokrasi tetap ada, tetapi esensi dari demokrasi itu sendiri, yaitu partisipasi rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, semakin terpinggirkan.

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo merupakan periode yang penuh dinamika, di mana pencapaian dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat bersanding dengan kritik keras terhadap penurunan kualitas demokrasi. Kolaborasi elit politik yang dijalin Jokowi untuk menjaga stabilitas, meski berhasil dalam jangka pendek, juga memunculkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Di masa depan, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penguatan demokrasi. Jika pemerintah mampu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan bijak, Indonesia bisa mencapai demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Namun, jika tidak, maka potensi untuk kembali ke praktik otoritarianisme, meski dalam bentuk yang lebih halus, akan semakin besar.

Dan kita harus selalu ingat, bahwa potensi otoriarianisme bisa dimulai dari manapun: dari militer atau dari sipil. Demokrasi bisa menciptakan banyak hal, termasuk mengubah yang baik, menjadi yang buruk.